叢生の治療で医療費控除は活用できる?申請方法も解説

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

「叢生を矯正した場合、医療費控除の対象になるかどうかを知りたい」

「医療費控除を受けるための条件や必要書類、申請手順を理解したい」

「医療費控除を利用した場合の具体的な還付額を知りたい」

一般的に、矯正治療は自由診療です。

叢生の治療を検討している方のなかには上記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

咀嚼機能や発音に問題がある、歯並びの乱れが原因で口腔衛生に問題がでやすいなど、叢生の治療で医療費控除が活用できるケースがいくつかあります。

この記事では、叢生で医療費控除が活用できるケースや、医療費控除の申請方法を解説します。

医療費控除を申請する際に必要な書類や注意点もご紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

目次

医療費控除とは

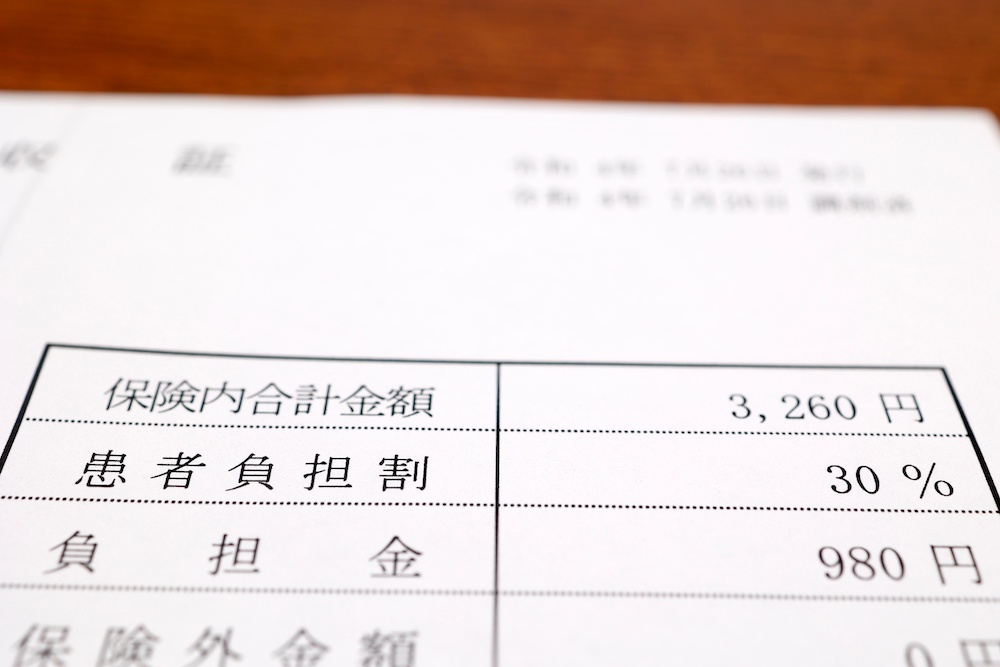

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えた場合に、税金の負担が軽くなる制度です。

自分自身だけでなく、生計を共にする家族に対して支払った医療費も合算できます。

確定申告をおこなうと、支払った医療費に応じて所得税が還付されたり、翌年の住民税が安くなったりする仕組みです。

叢生の矯正治療のような高額な費用がかかる場合、医療費控除の制度を知っておくと経済的な負担を軽減できる可能性があります。

叢生の治療で医療費控除は活用できる

叢生の矯正治療は、噛み合わせの改善といった「医療目的」であると認められた場合、医療費控除を活用できます。

単に「見た目をきれいにしたい」という美容目的のみの場合は、対象外となるので注意が必要です。

大人の矯正だけでなく、子どもの成長を促すための矯正治療も対象です。

医療費控除を申請するために、治療が医療目的であることを示す医師の診断書や、治療費の領収書を保管しておきましょう。

矯正治療で医療費控除の対象になるケース

矯正治療で医療費控除の対象になるケースは、以下の4つです。

- 咬合異常(噛み合わせの問題)の改善が必要である

- 歯並びの乱れが原因で口腔衛生に問題が出ている

- 治療目的が成長期の子どもの顎の発育を正常化するためである

- 医師(歯科医師)の診断書で「治療の必要性」が明記されている

1つずつ解説します。

咬合異常(噛み合わせの問題)の改善が必要である

叢生や出っ歯といった噛み合わせの問題(咬合異常)があり、その機能を改善するための矯正治療は医療費控除の対象です。

たとえば、歯並びが原因で食べ物がうまく噛めない、特定の音が発音しにくいといった状態を治すのが治療目的の場合です。

日常生活に支障をきたしている、機能的な問題を解決するための治療と認められると、健康のために必要な医療行為と判断され、医療費控除の対象になります。

歯並びの乱れが原因で口腔衛生に問題が出ている

歯並びのせいで歯磨きが十分にできず、虫歯や歯周病になるリスクが高いと診断された場合の矯正治療も、医療費控除の対象です。

叢生のように歯が重なり合っていると、汚れが溜まりやすく、将来的に歯を失う原因にもなりかねません。

将来の病気を防ぐという予防的な観点も、税法上は治療目的の1つとして医療費控除の活用が認められる場合があります。

治療目的が成長期の子どもの顎の発育を正常化するためである

成長期のお子さんで、顎の骨の正常な発育を促し、将来の噛み合わせの問題を防ぐための小児矯正は、医療費控除の対象です。

大人の矯正と違って、顎の成長を正しい方向へ導くという発育上の重要な役割があります。

美容目的ではなく、子どもの健全な成長のために必要な医療行為と判断されるため、一般的に医療費控除が認められやすいです。

医師(歯科医師)の診断書で「治療の必要性」が明記されている

歯科医師による診断書に「叢生の治療は噛み合わせの改善に必要」といった内容が明記されている場合、医療費控除が認められる場合があります。

税務署が医療目的の治療かどうかを判断する際に、専門家である歯科医師の診断は重要な判断材料になります。

矯正治療を開始する際に、医療費控除の申請を考えていると伝え、診断書の発行を相談しておくのがおすすめです。

矯正治療で医療費控除の対象にならないケース

矯正治療で医療費控除の対象にならないケースは、以下の3つです。

- 審美目的の治療である

- 医師の診断書や治療必要性の説明がない自己判断で始めた治療である

- 海外での治療で領収書や明細が不十分である

1つずつご紹介します。

審美目的の治療である

叢生の治療であっても、噛み合わせの機能的な問題がなく、純粋に見た目を良くするためだけの美容目的と判断される場合は、医療費控除の対象になりません。

医療費控除は、病気やケガを治すための医療行為に対して適用される制度なため、美容目的と見なされると矯正治療やホワイトニングは対象外になります。

治療目的が、健康上の問題を解決するためかどうかが、税務署の判断基準となると覚えておきましょう。

医師の診断書や治療必要性の説明がない自己判断で始めた治療である

歯科医師の診断を受けずに、自己判断で始めた矯正治療は、医療費控除の対象とならない場合があります。

医療費控除の申請には、その治療がなぜ医学的に必要だったのかを客観的に示す必要があります。

専門家による診断書や証明がなければ、単なる美容目的と判断されてしまう場合も。

医療費控除の活用を検討する場合は、矯正治療を始める前に必ず歯科医師と相談し、診断を受けましょう。

海外での治療で領収書や明細が不十分である

海外で受けた叢生の矯正治療も医療費控除の対象ですが、治療内容や金額を証明する領収書がなければ申請は認められません。

誰が、いつ、どこの医療機関で、どのような治療に、いくら支払ったのかを明確に示す書類が必要です。

書類が外国語で書かれている場合は、自分で翻訳した内容を添付し、税務署が確認できるように準備するのが望ましいです。

証明が不十分な場合は、医療費控除を受けられないので注意しましょう。

医療費控除でいくら戻ってくる?

医療費控除で戻ってくる金額は、実際に支払った医療費から10万円を引いた金額に、ご自身の所得税率をかけて計算します。

たとえば、控除対象の医療費が50万円で所得税率が20%の場合、(50万円-10万円)×20%で8万円が還付されるイメージです。

所得税の還付に加えて、翌年度の住民税も軽減されます。

ご自身の所得によって税率が変わるので、あくまで目安と考えておきましょう。

医療費控除の申請方法・手続きの4ステップ

医療費控除の申請方法・手続きは、以下の4つです。

- ステップ1:必要書類を準備する

- ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

- ステップ3:確定申告書を作成する

- ステップ4:税務署に提出する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ステップ1:必要書類を準備する

医療費控除の申請では、まず確定申告に必要な書類をすべて揃えることから始めます。

以下は、医療費控除の申請に必要な書類です。

- 医療費控除の明細書

- 医師の診断書や治療の必要性を証明する書類

- 領収書やレシート(※提出は不要だが5年間の保管義務あり)

- 通院にかかった交通費の記録(公共交通機関の利用明細や日付・経路のメモ)

- 源泉徴収票(給与所得者の場合)

- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類

- 確定申告書(第一表・第二表)

医療費控除の明細書といった申告用の書類は、国税庁のWebサイトから入手できます。

通院にかかった交通費において、タクシーは対象外となるため注意が必要です。

医療費の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務があるため、捨てずにしっかりほかんしておきましょう。

ステップ2:医療費控除の明細書を作成する

必要書類が揃ったら、1年分の医療費をまとめた「医療費控除の明細書」を作成します。

医療を受けた人や病院の名前、支払った金額などを領収書をもとに記入していく作業です。

以前と違って領収書の提出は不要になりましたが、5年間は自宅で保管する義務があるので注意しましょう。

交通費も忘れずに含めて、支払った医療費をすべて正確に集計するのがポイントです。

出典参照:医療費控除の明細書|国税庁

ステップ3:確定申告書を作成する

医療費控除の明細書ができたら、計算した控除額を確定申告書に転記します。

国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで簡単に書類を作成可能です。

難しい税金の計算も自動でおこなってくれるため、初めての方でも安心して利用できます。

最終的にいくら税金が戻ってくるのかも、ここで確認可能です。

出典参照:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ|国税庁

ステップ4:税務署に提出する

すべての書類が完成したら、管轄の税務署へ提出して手続きは完了です。

税務署の窓口へ直接持っていく方法のほかに、郵送やマイナンバーカードを使ったオンライン申請(e-Tax)も可能です。

確定申告の期間は通常2月16日から3月15日までですが、医療費控除のような還付申告は1月からでも受け付けてもらえます。

医療費控除の対象となりうる歯並び(症状)

医療費控除の対象となりうる症状は、以下の6つです。

- 出っ歯(上顎前突)

- 受け口(下顎前突)

- 開咬(かいこう)

- すきっ歯(空隙歯列)

- 過蓋咬合(かがいこうごう)

- 顎変形症(がくへんけいしょう)

それぞれ解説します。

出っ歯(上顎前突)

上の前歯が前に出ている出っ歯(上顎前突)は、機能的な問題を改善するための治療であれば医療費控除の対象です。

たとえば、唇が閉じにくく口呼吸になったり、前歯で食べ物を噛み切りにくかったりするケースが当てはまります。

このような状態は虫歯や歯周病のリスクを高めるため、健康を回復させるための医療行為と見なされ、医療費控除の対象と判断されます。

受け口(下顎前突)

下の前歯が上の歯よりも前に出ている受け口(下顎前突)も、噛み合わせの機能改善を目的とする治療の場合、医療費控除の対象です。

受け口の状態では、食べ物が噛み切りにくかったり、「サ行」の発音がしにくかったりといった問題が起こりやすいです。

受け口を放置すると顎の関節に負担がかかる場合もあるため、機能的な問題を解決する治療は医療目的と判断され、医療費控除の対象になります。

開咬(かいこう)

奥歯で噛んでも前歯が閉じず、隙間ができてしまう開咬(かいこう)の治療も、機能改善が目的の場合、医療費控除の対象です。

前歯で食べ物を噛み切れないため、奥歯に過度な負担がかかり、歯がすり減ったり割れたりする、息が漏れて発音しにくいといった支障が生じます。

こうした機能的な問題を解決するための矯正治療は、医療費控除の対象となる医療行為と認められやすいです。

すきっ歯(空隙歯列)

歯と歯の間に隙間が見られるすきっ歯(空隙歯列)も、発音や咀嚼機能に問題があると診断された場合、医療費控除の対象です。

単に見た目の問題だけでなく、隙間から息が漏れて特定の音が発音しにくい、食べ物が挟まりやすいなどのケースが当てはまります。

これらの機能的な問題を解消し、口腔内の健康を維持するための治療と判断されると、医療費控除が認められます。

過蓋咬合(かがいこうごう)

噛み合わせが深く、上の前歯が下の歯をほとんど隠してしまう過蓋咬合(かがいこうごう)の治療も、医療費控除の対象です。

過蓋咬合を放置すると、下の前歯が上顎の歯茎を噛んで傷つけたり、顎の動きが制限されて顎関節症の原因になります。

また、下の歯の先端が過度にすり減ってしまう場合も。

過蓋咬合の治療は、健康を維持するために必要と判断されるため、医療費控除の対象になり得ます。

顎変形症(がくへんけいしょう)

歯並びの原因が顎の骨格のズレにある顎変形症(がくへんけいしょう)の治療は、医療費控除の対象となります。

顎変形症の場合、歯を動かすだけの矯正治療では改善が困難で、顎の骨を切る外科手術を併用するのが一般的です。

顎変形症は、噛み合わせの機能を回復させるための大がかりな治療となるため、保険適用されるケースが多いです。

保険適用の治療費は、すべて医療費控除の対象として申告できます。

医療費控除を申請する際の注意点

医療費控除を申請する際の注意点は、以下の4つです。

- デンタルローンやクレジットカード払いも対象になる

- 交通費も一部対象になる

- 家族の医療費も合算できる

- 申請し忘れても5年前まで遡って申告できる

1つずつ解説します。

デンタルローンやクレジットカード払いも対象になる

叢生の矯正治療費をデンタルローンやクレジットカードで分割払いした場合でも、その全額が医療費控除の対象です。

ローンの契約が成立した年、あるいはカードで決済した年に、治療費の総額を申告できます。

ただし、ローンやカードの金利、手数料分は控除の対象外となるので注意が必要です。

申告の際には、信販会社の契約書の写しを手元に用意しておきましょう。

交通費も一部対象になる

矯正治療のために歯科医院へ通院した際の、電車やバスといった公共交通機関の交通費も医療費控除の対象になります。

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

タクシー代は、急な痛みで移動が困難な場合や、特別な事情がない限り認められません。

領収書は不要ですが、日付や交通機関、運賃などを記録したメモを用意しておきましょう。

家族の医療費も合算できる

医療費控除は、納税者本人だけでなく、生計を共にする配偶者や親族の医療費もまとめて申告が可能です。

別々に暮らしている場合でも、医療費控除の対象になります。

家族の医療費を合算すると10万円を超えやすくなり、控除額が大きくなる場合があります。

一般的には、家族の中で最も所得が多い人が代表して申告すると、所得税率が高いため還付額も大きいです。

申請し忘れても5年前まで遡って申告できる

医療費控除の申請を忘れていた場合でも、過去5年間までさかのぼって還付申告という手続きをおこなえます。

たとえば、2025年の確定申告期間中に、2020年分以降の医療費控除を申請可能です。

申告したい年の源泉徴収票や医療費の記録などが残っていれば、いつでも手続きができます。

高額な矯正治療費を支払った年がないか、一度確認してみるのがおすすめです。

まとめ

一般的に矯正治療は自由診療ですが、見た目の改善が目的でない場合の叢生の治療は、医療費控除を活用できる場合があります。

医療費控除の申請には、医療費控除の明細書、医師の診断書や治療の必要性を証明する書類、通院にかかった交通費の記録など、必要な書類がいくつかあります。

事前にどんな書類が必要かを確認し、しっかり保管しておきましょう。

当院では、年間300症例以上の矯正治療実績と充実した設備を完備しているのはもちろん、医療費控除に必要な領収書や証明書をしっかりと発行いたします。

叢生の治療が高額で歯の治療を諦めていた方や、確定申告の手続きが難しそうでご心配な方な方もお気軽にご相談ください。

無料相談受付中!

お気軽にご連絡ください。

コラム監修者

- はぴねす歯科・矯正歯科 南千里駅前クリニック 総院長 野澤 修一

- 福岡歯科大学を卒業後、福岡県・大阪府・兵庫県の歯科医院にて14年間勤務。その後、2014年9月に「はぴねす歯科石橋駅前クリニック(大阪府池田市)」、2018年6月に「緑地公園駅前クリニック(大阪府府中市)」、2020年7月に「川西能勢口駅前クリニック(兵庫県川西市)」、2022年11月に「尼崎駅前クリニック(兵庫県尼崎市)」を開院。現在は医療法人はぴねすの理事長として4医院を運営。

関連記事

Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, bool given in /home/happiness-dc/www/happiness-minamisenri.jp/wp-content/themes/happiness-minamisenri/templates/content-column.php on line 93

中学生の出っ歯を治す方法|治療法を選ぶ際の注意点も紹介

「歯が出てるから嫌だ」と鏡を見て落ち込んでいるお子さんの姿を見て、胸を痛めていませんか? 思春期真っ只中の中学生にとって、見た目の悩みは、大…続きを読む

叢生の矯正は保険適用される?条件と費用の目安をわかりやすく解説

歯並びのガタつきやデコボコが気になって、「叢生の矯正をしたいけれど、費用が高そうで踏み出せない」と感じていませんか? 見た目の悩みだけでなく…続きを読む